お陰様で、松岡屋は安土桃山時代の頃より500年余り、呉服太物を商って参りました。

呉服は絹物、太物は麻(苧)や綿物ときいており、きものや帯、ふとんなど、いろいろな布や布製品、和小物、寝具類を扱って現在に至っています。

江戸時代

- 江戸時代

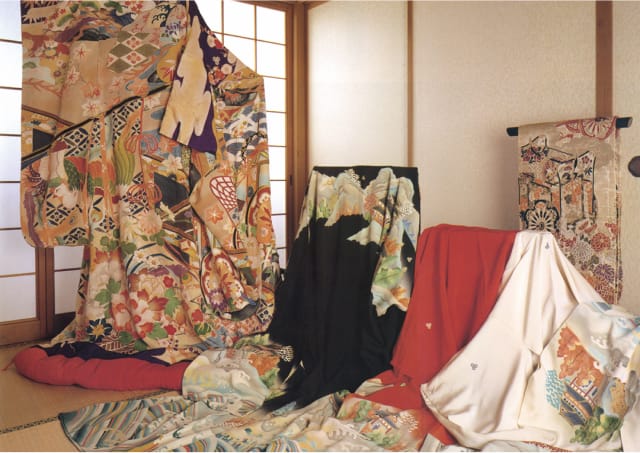

刺繍の技が映える - 江戸時代の末頃になって、庶民の婚礼にも打掛が使われるようになりました。しかし友禅染よりは、刺繍の技法を多く用いられていたようです。

また裏地として、羽二重ではなく、奉書紬を使っていたところが目を引きます。

明治時代

- 明治時代

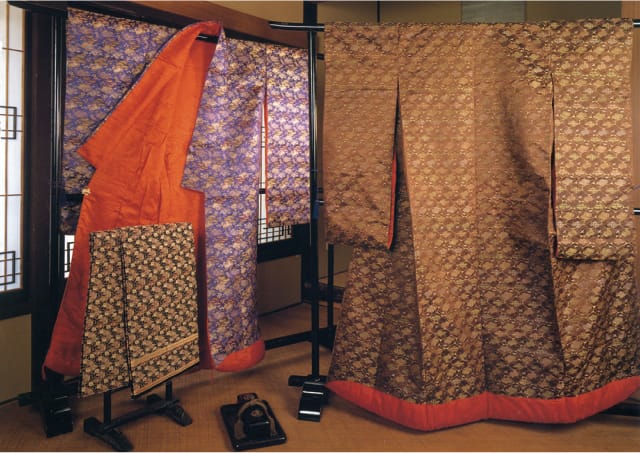

シックな織りの美しさ - 世が文明開花と言われたこの頃には、織りのきものが主流のようで、この打掛も能衣裳のような風合いがあります。

また色調も落ち着いていて、お嫁入りの衣装としてはかなり地味に感じられます。

大正時代

- 大正時代

友禅染が身近に - 明治の後期になって化学染料が発達し、織物も手軽に染められるようになりました。

それまで草木染に頼っていた友禅染もどんどん拡がって華やかさを増し、いわゆる「ハイカラ」な装いへと変わっていったようです。

昭和時代

会社概要

- 会社名

- 株式会社 松岡屋

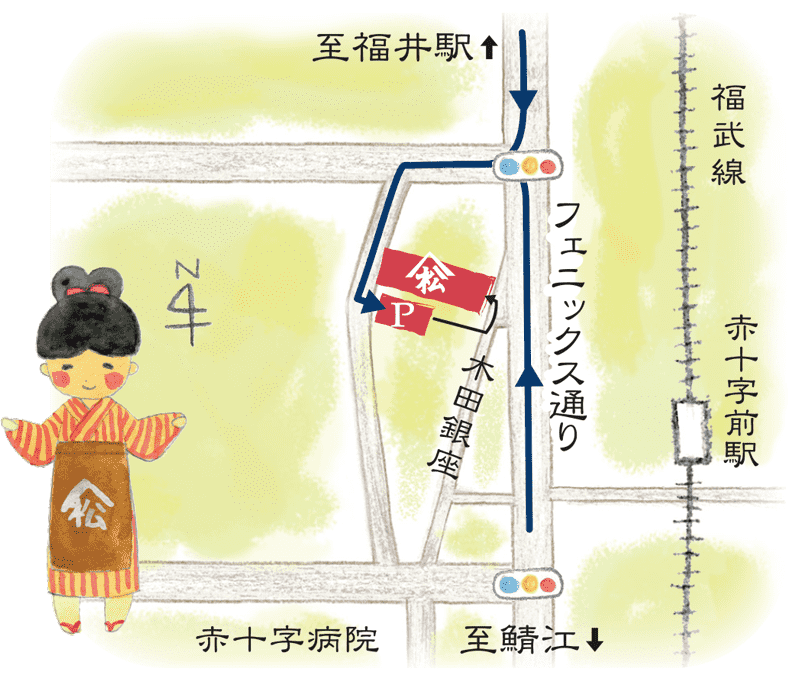

- 住所

- 〒918-8005

福井県福井市みのり2-5-5 - tel

- 0776-36-0618(代)

- fax

- 0776-36-0619

- ご来店予約/

きもの・ふとん相談室 tel - 0776-36-3366

- 営業時間

- 10時〜19時

- 定休日

- 催しや祝日を除く、水曜日